Le phénomène manga

Les mangas sont installés dans le paysage culturel occidental (en France, en particulier) depuis le début des années 80. La plupart sont adaptés en dessins animés (nommés simplement animes ou animés): Albator, Goldorak, Nicky Larson, Olive et Tom, Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, etc.

La France est le deuxième plus grand consommateur de mangas après le Japon. Cette consécration est l’aboutissement d’une histoire et d’un parcours tumultueux ; en effet, les mangas ont longtemps été « boudés » et à l’origine de vives polémiques autour de la violence ou du « vide » de leur contenu ; la pauvreté de la langue et la « simplicité » des dessins sont également pointés du doigt… Rarement la critique ne se sera montrée aussi dure avec la pop culture… Cependant, cela n’a pas empêché le genre de rencontrer un énorme succès et aux ventes, d’exploser !

De nos jours, le phénomène manga est ultra-populaire, en particulier auprès des jeunes (mais pas que…), et toute une industrie existe autour du genre : les versions papier (ou en ligne) en noir-blanc des mangas, les animés en couleur, les jeux-vidéos, les films, les conventions, les produits dérivés, les cours de dessin, ou encore le cosplay (se déguiser en ses personnages préférés).

La communauté des fans de mangas tente depuis longtemps de redorer le blason du genre, notamment en soulignant les messages positifs qu’il transmet à la société (la persévérance, l’entraide, l’amitié, le sacrifice de soi, le courage, etc.) Pour eux, les designs et les intrigues des mangas sont d’une très grande richesse ! En outre, pour certains amateurs de lecture, à l’heure où cette dernière « perd de son éclat », il s’agit d’un moyen comme un autre de motiver la jeunesse à continuer à lire.

Les acteurs du secteur restent cependant la proie de certains stéréotypes (genre estampillé de « sous »-culture). De plus, les mangakas (auteurs de mangas) souffrent de la dématérialisation gratuite de leurs œuvres ainsi que du rythme effréné de la productivité (sites de streaming gratuits, mangakas surmenés, etc.).

N.B. Soit un animé (ou un jeu-vidéo) est basé sur un manga à succès (c’est le cas le plus souvent), soit un manga est créé à partir d’un animé (et/ou d’un jeu-vidéo) populaire. Certains mangas sont également adaptés en films et/ou en films d’animation (ex. Death Note, Netflix) ou inversement (ex. Suzume). Il existe aussi des adaptations sous forme de romans.

Classification selon l’âge et les thèmes abordés

- Kodomo : moins de 10 ans. Ex. Hamtaro, Chi : une vie de chat, Pokémon.

- Shônen : jeunes garçons (8-18 ans). Ex. One Piece, Dragon Ball et Naruto. Les shônens sont les mangas les plus populaires ! Ces récits se focalisent principalement sur le dépassement de soi, l’esprit de groupe, l’effort, l’amitié, le dévouement, l’humour, etc. La figure du héros et le triomphe du bien sur le mal y sont centraux (tout comme dans les BD occidentales mettant en scène des super-héros…). Bien que les shônens s’adressent initialement aux garçons, les filles en raffolent également !

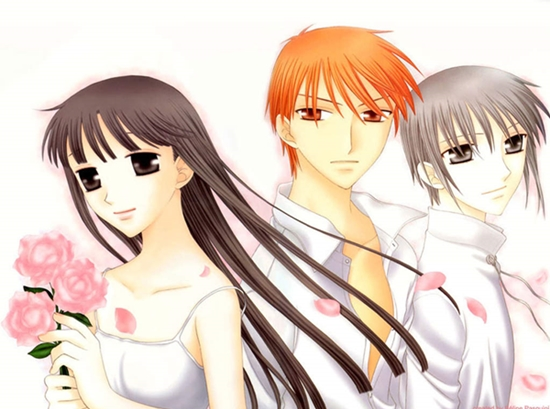

- Shôjo : jeunes filles (8-18 ans). Histoires d’amour, compétition et/ou amitié entre filles, expression exacerbée de ses sentiments intérieurs, réflexions sur la condition féminine, sur la maladie, la grossesse, les addictions, etc. La plupart du temps, les shôjos sont écrits par des mangakas féminins. Ex. Fruits Basket, Nana, Candy, Candy.

- Seinen : jeunes adultes et adultes (20 ans et plus). Les seinens reprennent les codes des shônens mais de façon encore plus tragique, plus sombre et plus « mature ». Ex. Akira, Ghost in the Shell, JoJo’s Bizarre Adventure.

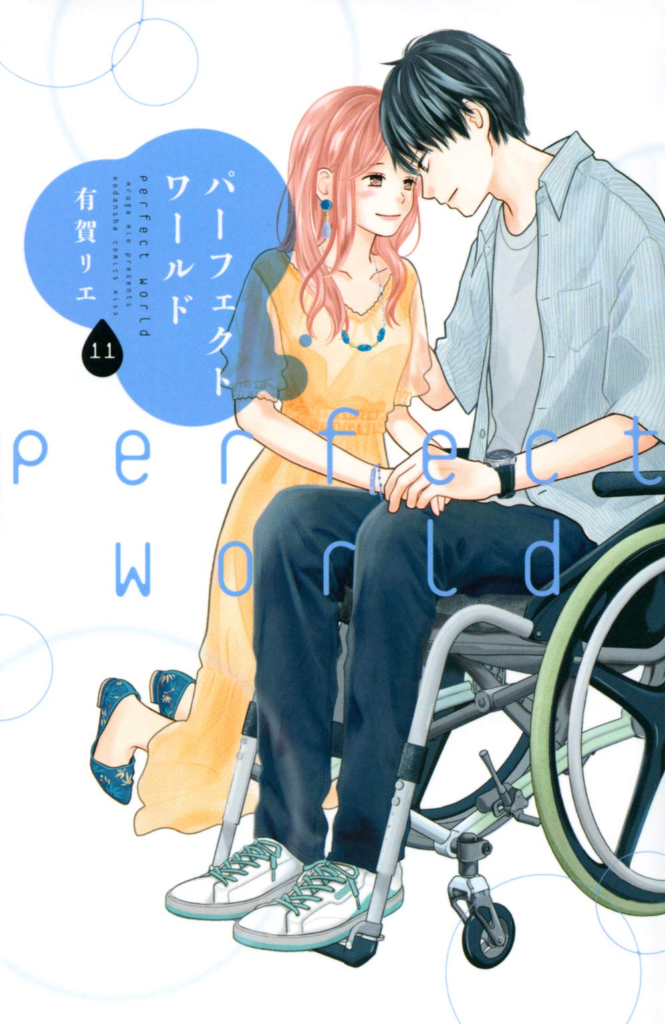

- Josei : femmes adultes. Romances. Tout comme les seinens, les joseis reprennent les codes des shôjos mais de façon encore plus tragique, plus sombre et plus « mature » Ex. Perfect World, Les fleurs du Passé.

Comment se lit un manga ?

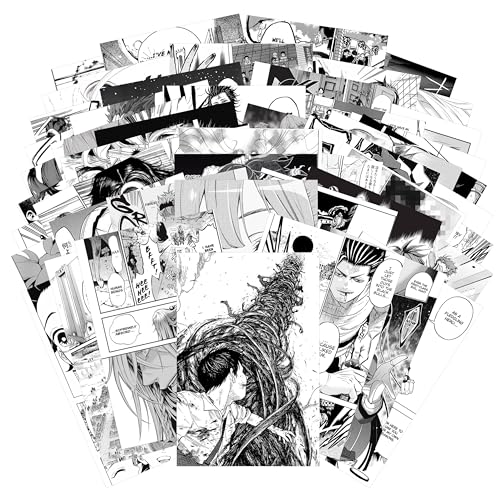

Un manga se lit de droite à gauche ! En effet, les Japonais lisent de cette façon, peu importe qu’il s’agisse de mangas, de livres, de documents officiels ou de journaux (avec parfois une variante de haut en bas). Cette façon de lire découle d’une manière d’écrire traditionnelle dans de nombreux pays d’Asie : au Japon, cela s’appelle le tategaki. D’ailleurs le texte horizontal est uniquement apparu en japonais à l’ère Meiji (XIXème siècle), lorsque les Japonais ont commencé à imprimer des dictionnaires avec des langues occidentales.

Certains éditeurs internationaux changent parfois le sens de lecture des pages pour répondre aux besoins des lecteurs occidentaux, mais la plupart du temps, cela peut entraîner des changements narratifs et artistiques. C’est pourquoi la plupart des éditeurs conservent le format original du manga !

Le noir et blanc

Pourquoi les mangas sont-ils toujours (ou presque toujours…) publiés en noir et blanc ?

La raison principale est économique : il suffit de comparer les prix des cartouches d’encre noire et des cartouches de couleur pour une imprimante pour voir la différence. Le papier utilisé pour imprimer des mangas est également de moins bonne qualité que celui utilisé pour publier les BD occidentales. Le coût de production plus faible entraîne donc une baisse du prix du produit final ; ainsi, les lecteurs sont plus enclins à acheter des mangas.

En outre, grâce aux impressions noir-blanc, la production est plus rapide. Au Japon, les mangas sont publiés en série, les gens en « consomment » sans modération et, une fois lus, se les échangent, voire les jettent (à moins d’être collectionneur…). Contrairement aux BD occidentales, par exemple, qui sortent généralement sur une base mensuelle, beaucoup de mangas sortent chaque semaine. La colorisation prendrait plus de temps et rendrait plus difficile la publication de nouveaux chapitres à temps.

Pour des raisons d’attrait visuel, les animés réalisés sur la base de mangas, eux, sont en couleur. En effet, les animés visent à attirer un public plus large qui ne lit pas forcément des mangas. La couleur rend les personnages et les environnements plus vivants, ce qui capte davantage l’attention. De plus, les studios d’animation disposent souvent de budgets bien supérieurs à ceux des maisons d’édition de mangas.

Les femmes et leurs représentations

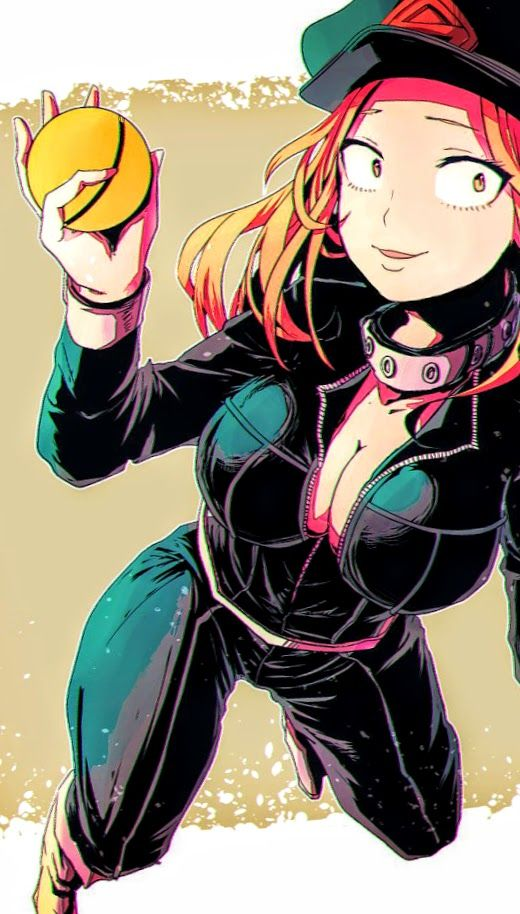

Dans la plupart des mangas, les personnages féminins sont souvent développés avec des corps aux mensurations improbables ou s’habillant en tenues légères. Cette ultra-sexualisation de la femme fait à son tour l’objet de vives critiques.

Nami, One Piece

Camie, My Hero Academia

Yor Forger, Spy x Family

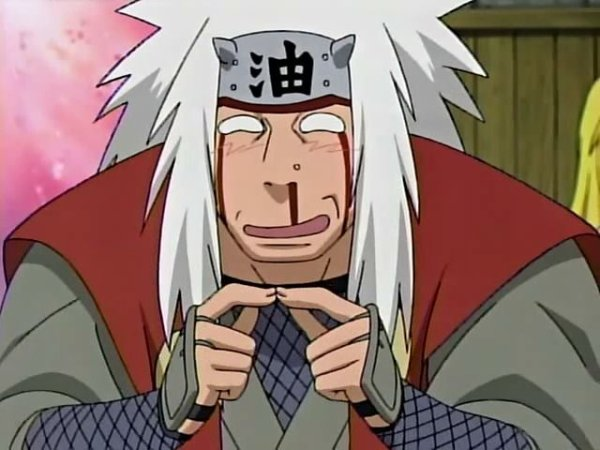

De plus, dans les shônens, le héros principal est (presque) toujours un homme. Les femmes sont donc peu nombreuses et/ou plus faibles par rapport au héros. Dans certains cas, elles sont aussi dépendantes de lui. Souvent, elles tombent amoureuses instantanément… Par ailleurs, les mangas présentent régulièrement des personnages masculins aux traits parfois « pervers »…

Jiraya, Naruto, son expression quand il « reluque » les filles

Cependant, il existe des exceptions. Dans les années 1990, Sailor Moon mettait en scène une super-héroïne (magical girl) dont les pouvoirs ne servaient plus uniquement à tomber amoureuse mais bel et bien… à aller au combat !

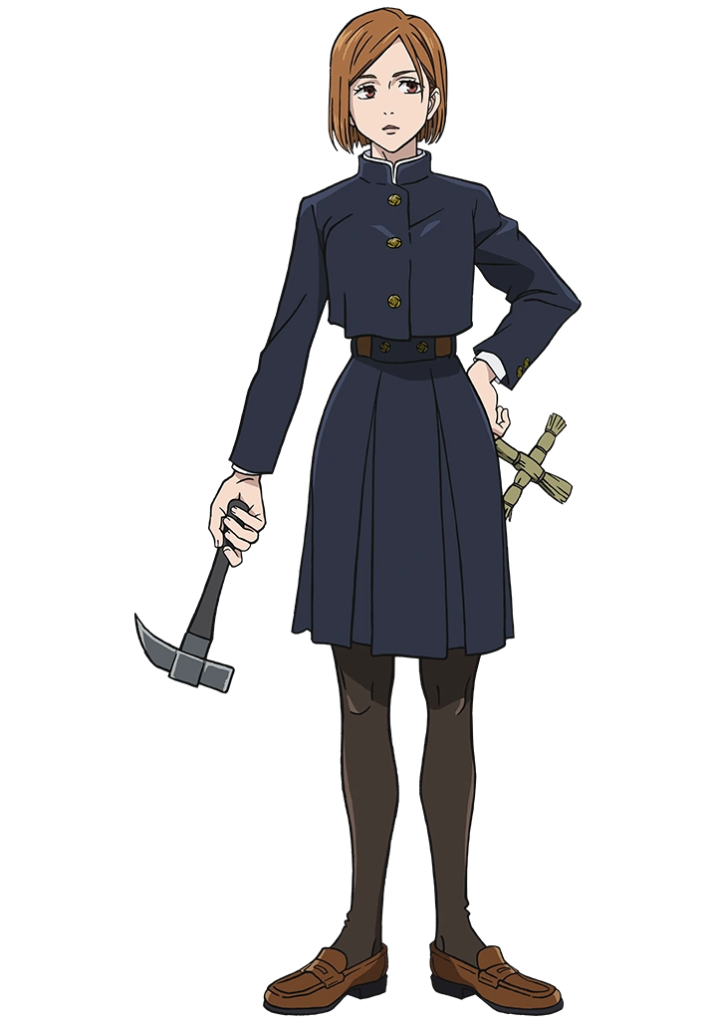

Dans des mangas plus récents comme Jujutsu Kaisen, Nobara, une héroïne féminine, est puissante et a son propre développement qui ne tourne pas autour des hommes. Elle est peu sexualisée, montrant ainsi que les femmes peuvent jouer un rôle plus important qu’un simple objet de fantasme.

Nobara, Jujutsu Kaisen

Ainsi, on remarque une évolution de la représentation des femmes, mais il reste encore du chemin à faire pour que celles-ci soient mieux développées dans les mangas.

Enfin, si la plupart des shôjos sont écrits par des femmes et que la plupart des shônens le sont par des hommes, il arrive de plus en plus que des mangakas féminins écrivent des shônens : c’est une femme, Gotoge Koyaharu, qui a écrit l’ultra-populaire manga Demon Slayer! Dans ce dernier d’ailleurs, la sœur du héros tient l’un des rôles principaux.

Notez que Titeuf est une BD suisse et non française !